作為中華文化傳統技藝,木偶戲於2014年被納入香港首份非物質文化遺產清單。無奈時代巨輪與數碼影像的迅速發展的同時,令木偶戲在傳承方面遇上重大挑戰。香港教育大學文化與創意藝術學系教授洪強教授帶領的研究團隊,近年在木偶師的支持下,成功把數碼科技融合於木偶戲中,繼而帶出木偶戲的藝術價值,並使木偶戲獲得更大的傳承機會。

香港教育大學文化與創意藝術學系教授洪強教授帶領研究團隊,憑「數碼木偶」勇奪多個國際發明獎。

木偶戲融合數碼科技:浴火重生的契機

木偶戲表演可追溯至漢代,及後於民間普及,自此在中國文化中成為風尚。惟踏入上世紀五十年代,面對五花百門的娛樂表演藝術,木偶戲開始步入式微,在傳承上亦面臨困境。

這些年來,木偶戲師傅和不少文化藝術愛好者,都不甘木偶戲從此消失,皆奮力尋求木偶戲傳承下去的機會。其中身兼新媒體藝術家、設計師與學者等多重身份的洪教授便身體力行,藉開展「數碼木偶戲:連結新科技、文化遺產及新世代」的研究項目,期望透過為木偶戲注入數碼科技元素,使年輕人對之產生興趣,增加木偶戲傳承的機會。

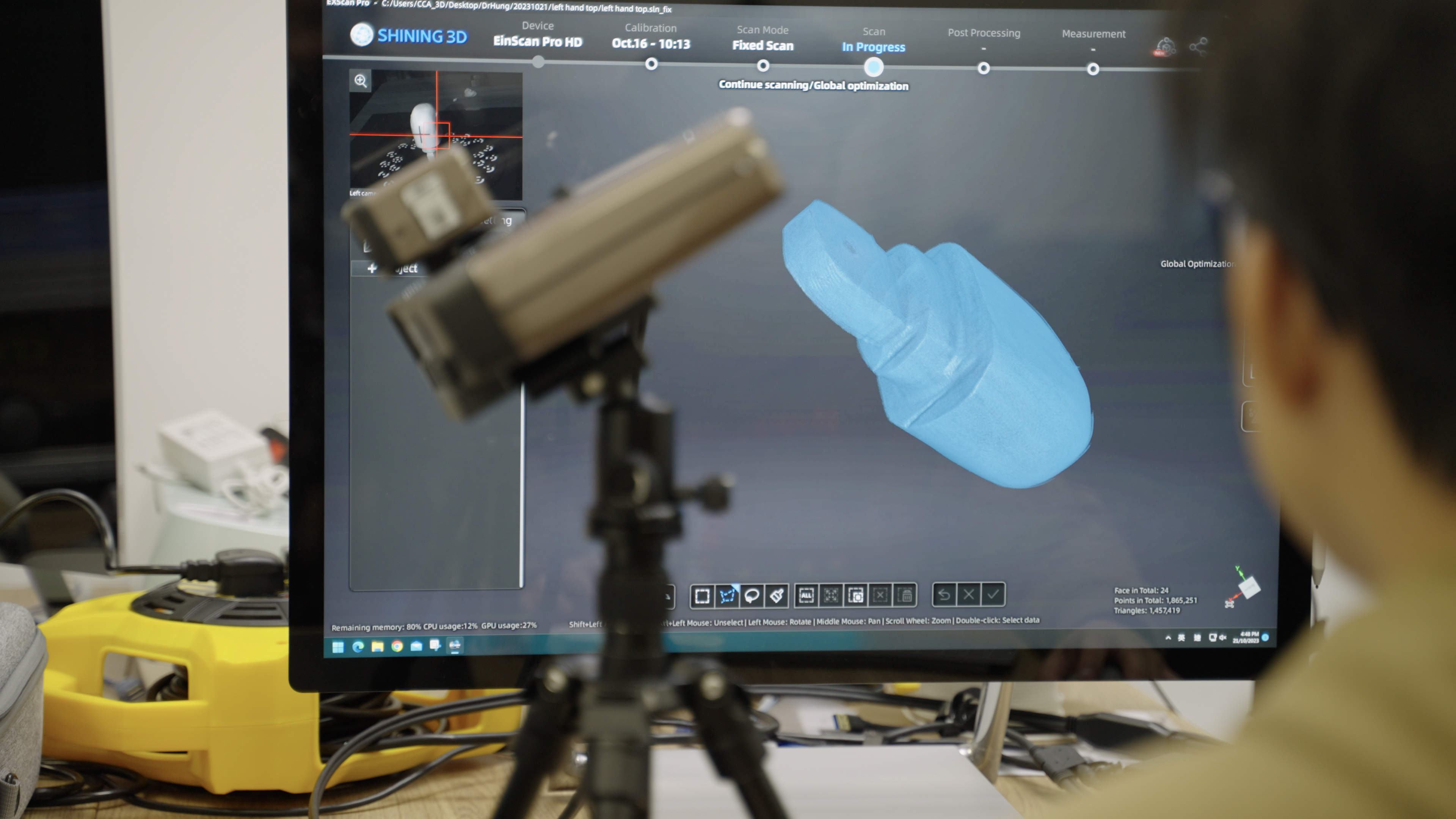

數碼木偶戲需要為木偶打造數碼互動影像,研發過程絕不簡單。

巧遇皮影師傅 探討木偶戲傳承文化

洪教授表示,「首次有此構思是在2021年,當中一大目標是將現代科技糅合中國傳統木偶表演藝術,開創出嶄新的數碼木偶,讓參與表演人士可通過電腦系統和數碼科技操控木偶活動,為新世代的觀眾帶來全新的視覺藝術體驗。」他慶幸有關研究獲得不同機構基金的支持,令計畫在獲得三年的持續發展,而且漸見成果。

先後於當代香港藝術雙年展獲得優秀獎與成就獎,並於2021年在「香港藝術發展獎」獲頒「藝術家年獎」的洪教授,之所以喜愛木偶戲,是因為自小受母親薰陶,繼而喜歡上中華文化。他自幼學習書法、國畫,隨後遠赴瑞士攻讀哲學博士。之後他因緣際會下認識到入行逾半世紀的木偶、皮影師黃暉師傅,令洪教授產生開展「數碼木偶」研究項目的念頭。

黃暉(圖中)是傳統木偶戲的老師傅,他的協助在研發數碼木偶上功不可沒。

勇奪國際發明獎

他直言,該研究項目早前在第四十九屆日內瓦國際發明展取得銅獎,更於2024年矽谷國際發明節和第九屆加拿大國際創新發明大賽分別奪得兩項金獎和一個特別獎,黃暉師傅絕對是不可或缺的幕後功臣。「俗語說:孤掌難鳴,若只有大學研究團隊義無反顧為傳統文化項目注入新動力,沒有傳統的大師理解及加以支持,只能事倍功半。幸而黃暉師傅有廣闊的胸襟和前瞻視野,不但協助我們以3D打印技術重塑和保育木偶製作,更提供一些師徒之間才可知悉的木偶操控技巧,有助研究不斷向前推展。」

黃暉師傅示範數碼木偶如何操作。

多得世界各地軟件工程師、產品設計師、3D打印專家等傾力襄助,數碼木偶戲的研究才逐漸成形。

角色轉動漫 增傳承機會

除了多得研究團隊和黃暉師傅的協助,洪教授同時得到英國、日本等地的軟件工程師、產品設計師、3D打印專家等傾力襄助,令「數碼木偶」的研究能夠逐漸成形,「我們的研究透過3D打印重新構建木偶骨架,進而利用數碼技術控制木偶,配合應用互動數碼藝術映像工具,使木偶表演者能透過木偶的動作,引發電腦互動系統生成數碼藝術映像,實現即時互動,讓觀眾感受到有如身歷其境的觀賞體驗。」

洪教授希望,在數碼木偶技術發展愈來愈成熟之後,年輕人可以嘗試把動漫角色導入成木偶,繼而創作自己的故事,增加木偶戲可以傳承下去的機會。他表示,團隊會參與10月在科學園舉辦的「創新科技嘉年華」,進一步向中、小學生及公眾推廣有關研究項目及作品。